心定,企业才稳

很多董事长在谈到“战略”时,会觉得它显得宏大甚至有些遥远。尤其在公司还小的时候,似乎只要活下来就行,战略好像是大企业才会去考虑的东西。

但真正走过创业历程、亲身在泥泞与波折中摸爬滚打的董事长,更容易体会到:

企业战略并不是企业发展到一定规模之后才需要的“装饰品”,它与董事长个人的战略选择、心力成长息息相关。董事长个人战略的选择、内心的稳定感、认知的格局,几乎直接塑造了企业的命运。

孙多利的故事,就是一个很真实的例子。

从“被动”走上创业路,到逐渐找到企业的使命,她的经历清楚地告诉我们:董事长的个人战略与企业战略,从来就是一体两面。

1999年,孙多利参加工作,在一家做温度传感器的公司一干就是14年。

温度传感器是做什么用的呢?比如,90年代的冰箱,它的温度控制不像现在可以通过智能数字显示,而是由旋钮控制的。而有了温度传感器就可以实现温度的数字显示。

当时,这家公司正好处在从“实验室”走向“产业化”的起点。14年间,孙多利见证了传感器如何让冰箱、空调从“模糊旋钮”进化到精准控温的数字时代。

在公司里,除了财务和销售,几乎所有岗位,孙多利都做了一遍。而且,因为董事长的信任,很多业务权限都是下放的。孙多利和做销售、管质量、懂技术的伙伴组成了铁三角,几乎不用董事长操心就把客户的需求圆满完成。

“那时候人家都讲,你看你们几个傻乎乎的,天天第一个来,最后一个走,没有加班费,也不涨工资,图啥呢?但不知道为啥,我们干得很开心。客户来了,有需求,我们就服务好客户。客户高兴了,我们心里踏实。”

那时候,孙多利从没动过“创业”的念头。2013年,公司产权变更,因经营理念不同,孙多利与几个伙伴选择了离开。

离开之后,孙多利去了国内一家知名大厂上班,拿着比之前高几倍的工资过稳定生活。直到以前的一些老客户找到她,孙多利的命运轨迹开始发生改变。

当时国内做温度传感器的人特别少,孙多利原来所在企业的老客户一时很难找到合适、放心的供应商。他们联系到孙多利和她当初的“铁三角,”说:“我们的产品,你们都很清楚。有什么需求,你们都能给我们研发出来。这么好的经验,如果把它放下,多可惜。你们出来(创业),我们先垫资,你们先干着。”

老客户的信任与支持,让孙多利与伙伴们心生勇气。他们算了一笔账:即便失败了,最坏也就是回到有饭吃、有房住的底线。于是,2014年,晶浦传感科技有限公司成立,首年营收150万。用孙多利的话说,“稀里糊涂”,开始了创业。

创业初期,公司不过二三十人,虽然“船小好调头”,但孙多利每天都忐忑不安。因为,企业规模小,董事长个人的选择几乎直接决定企业发展。即使企业每年保持增长,她依然担心一个决策失误,就会让团队失去饭碗。

“那时候其实心里特别慌。公司不大,啥事儿都得自己搞。面对这些事情,就很迷茫。哪件事情该放前,哪件事情该放后,是往左还是往右,企业往前走的方向到底在哪儿?要做哪个方面的客户?心里特别迷茫,脑子都是蒙的。哪怕是处理员工之间小矛盾,我心里都不大有底。”

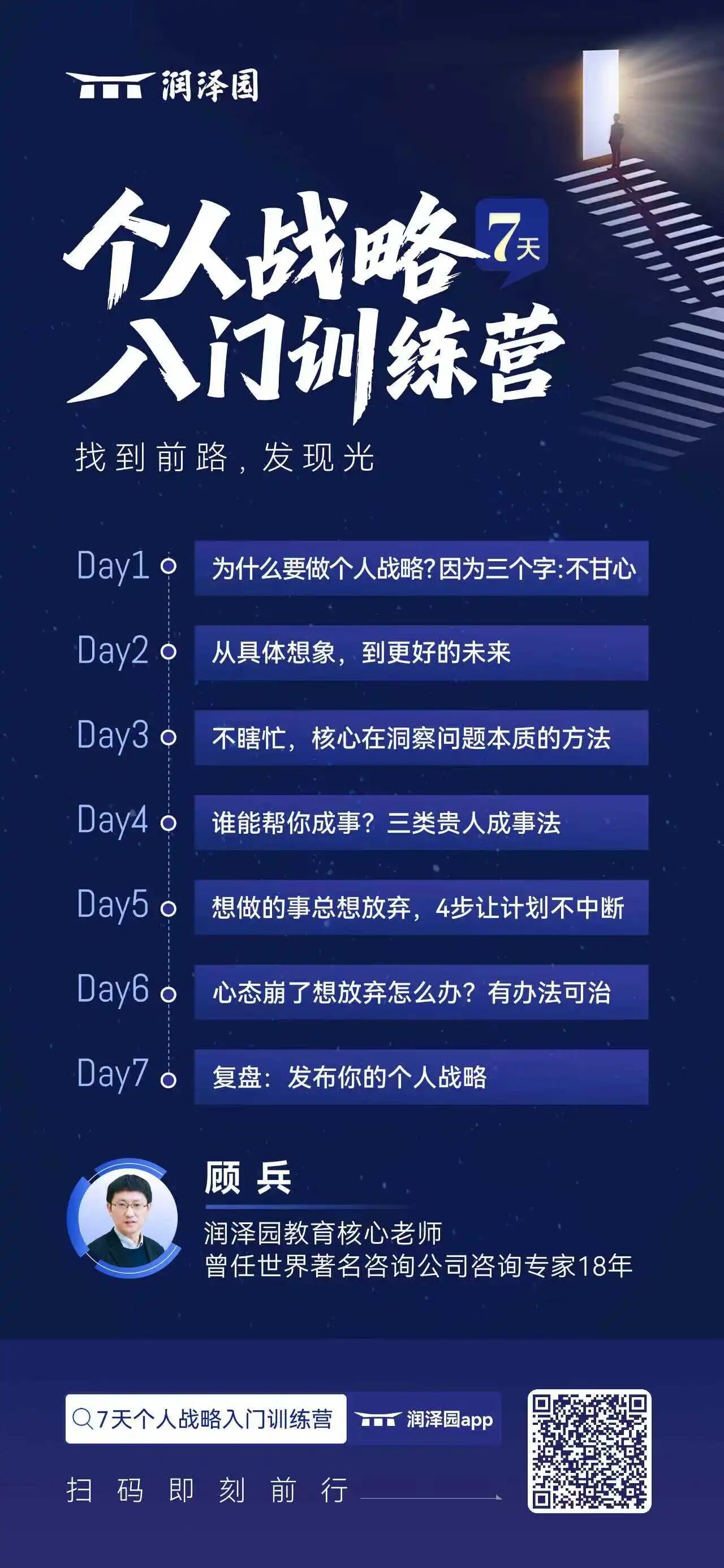

直到2017年,她接触了润泽园教育的课程,开始系统学习阳明心学与战略思维。课上,老师那句“以是非为判断,而不是以得失为判断”,让她心里一下子豁然开朗。

那之前,她常常陷在“算账”里——做决策时想的是:这个客户能不能立刻带来利润?这条路走错了会不会赔钱?结果越算越焦虑,越想越摇摆。但当她听到“是非即成败”时,忽然意识到:真正困住自己的不是企业大小,不是资源多少,而是内心的标准不明。

“是非即成败。我觉得这句话给了我特别明确的判断基准。心里一下子轻松很多。”

当然,企业发展的过程中,也会有一些出错的地方,但是面对突如其来的问题,孙多利心里不再慌张。她谦虚地说,“通过学习,我的心力越来越稳定。很多事情也不敢说能看透本质,但能够比以前看得清楚,而且判断方向大差不差,起码不会背道而驰。”

通过持续学习,孙多利渐渐找到了心中的使命。在董事长格局境界班上,她的内心不断地被行业、国家这些更大格局的词汇激荡着,被那些商业中的头部企业董事长感动着,她开始思考:我们做温度传感器的,究竟是为了什么?

“我们所在的行业是一个小众行业,在这个行业中,温度传感器又比较核心,属于核心元器件。但是,在我们国家,它的发展历程也不是很长,所以,与国外相比,在性能、可靠性方面还是有差距的。那既然我们做了这个行业,我们就有义务做点事,让国产温度传感器的性能提升上去,能够真正实现国产替代。”

创业初期的迷茫,不仅是企业战略的不清晰,更是董事长个人战略的不稳定。那时的孙多利,更多凭直觉和责任感往前推。“不能倒闭,要不对不起这帮兄弟姐妹”,这就是她最初的“个人战略”。

而当孙多利开始跳出企业,思考行业、国家,开始思考“我能为行业做些什么?我能为国家做点儿什么?”的时候,使命感,像一盏灯,把她和企业前行的路同时照亮。

企业从150万起步,每年都能保持20%到30%的增长,发展到今天,已有上百人团队。

企业发展稳健,当别人羡慕孙多利企业战略做得好的时候,她却坦诚地说:“直到去年之前,我都觉得战略离我们很远,公司这么小,有啥战略?大公司才需要战略。战略,对小企业来说挺务虚的。”

真正触发她下定决心的,是一次与大疆(深圳市大疆创新科技有限公司)的合作。

最初,她并不知道自己的产品通过供应商进入了大疆供应链。直到一次故障件分析时,大疆方面主动联系过来。即便问题不在自己,孙多利的团队依然认真配合、排查原因、积极解决问题。这种靠谱儿的态度,打动了对方。大疆决定让晶浦成为指定供应商,并希望晶浦成为可靠的、可以长久合作的战略伙伴。

因此,双方洽谈合作时,大疆问了她一个关键问题:“你们未来三到五年长远性的规划是什么?”换句话说,企业战略是什么?

这个问题,让孙多利意识到:企业没有战略,就连进入头部客户供应链的资格都没有。

“如果企业明年在哪里还不知道,如果我们还是忙在‘救火’的事情上,那肯定不合适。”

她开始引进外部智库、设置“战略管理主任”岗位,专人专项推动企业战略的梳理与执行。公司逐渐告别“四处救火”接订单发订单的状态,走向业务聚焦、战略清晰的新阶段。

晶浦最终确定的战略方向是:“打造头部客户的金牌供应商,成为世界知名的传感器制造商。”

战略清晰之后,孙多利发现自己和团队都变得更从容。

她用一个“四象限”打比方:过去总是忙于“重要且紧急”的事,四处救火——自己在为企业团队“救火”,企业在为客户“救火”;而现在,大家开始做“重要不紧急”的事——围绕战略做积累、建体系。

她自己也不再陷于事务性忙碌,而是抽身出来,聚焦真正重要的事:品牌建设、人才培养、战略方向,以及解决企业真正的难题。

变化不止发生在业务层面,更进入了组织层面。

通过润泽园学习后掌握的“百日奋战”“共创会”等机制,她把一个个“完整的苹果”交给团队——也就是完整的目标和权责。她不再是冲上前线的“救火队长”,而是退后一步,支持团队成长。

“以前,我总觉得好像自己最能干。比如,车间里有个问题,我去看。一看对方半天搞不好。我就想,哎呀,你靠边站,看我的吧。我袖子一撸,直接干。实际上,这无形之中就打击了团队的积极性,把本属于大家的光环聚到自己身上了,阻碍团队成长。那人家肯定想,‘你能,都你干吧’。”

“现在,我就放手让团队去干,给团队赋能。团队遇到问题先共创,解决不了的,安排我去解决。比如,团队和我说‘孙总,你去培训一下大家怎么做共创’,那我就高兴地去干了。比如,团队和我说‘孙总,你出个差,咱们材料质量有些卡,你去看看那个供应商吧’。我就去供应商那边待上两三天,这个问题基本上也就解决了。”

体会到“放手”自由的孙多利,谈到团队和自己的变化,眉眼之间掩饰不住笑意与自豪。

团队第一个“百日奋战”的目标是把2A客户交付达成率从92%提升至100%。一开始没人相信能做到,但通过全员共创、深度复盘,在第一个月2A客户交期就达到100%了。当时,团队觉得太不可思议了。更没想到的是,第四个月,所有订单100%准时交付。

当时“百日奋战”的负责人,带着团队梳理日常工作中影响交期的问题,梳理出100多个。大家将这些问题分类、筛选,逐一拆解,逐一解决。平时浅层次的思考,变成了深入的追问和行动。正是这种全员群策群力,让“不可能”成为可能。。

“现在,团队安排我工作,”孙多利笑着说,“我就配合。”

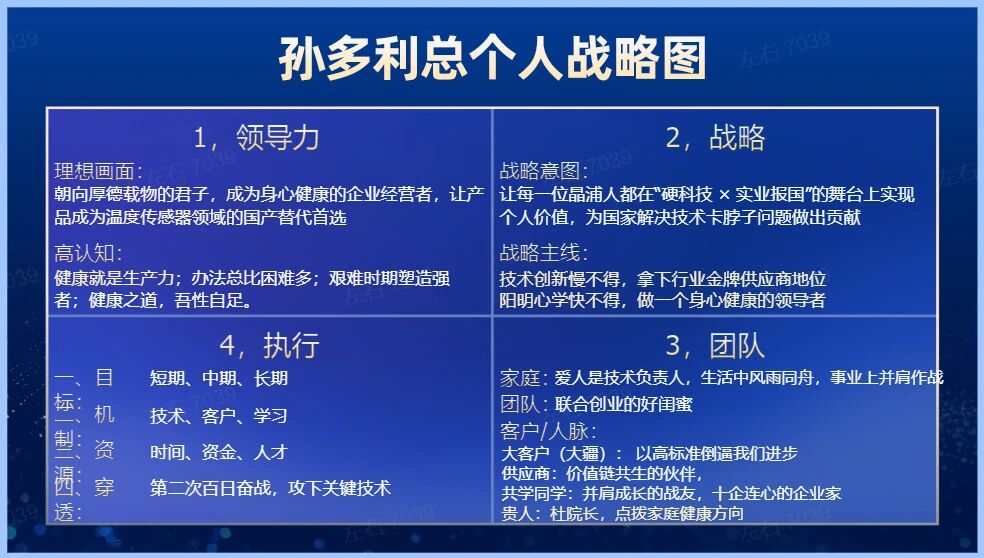

除了企业战略,孙多利的个人战略,也逐渐形成。她说,人只有一颗心,战略思维不仅可以用于企业,也可以用于个人、家庭。

起初,因为家人健康出现一些问题,孙多利格外关注健康。她发现,在健康面前,人们是无力的。真遇到问题,除了把自己交给医院医生,没有别的选择,有的甚至连医生也没有办法。这个过程,让人感觉特别无力。当时,孙多利意识到:健康不仅是财富,更是一种“自由”。

之后,孙多利开始关注“健康”,把“健康”当成一项爱好。她通过系统学习健康中医,明白了健康的规律:食饮有节,起居有常,不妄作劳,故能形与神俱,尽终其天年,度百岁乃去。她逐步调正了自己与家人的饮食、起居、情志、运动等,尤其掌握了简单有效经络导养法,帮助自己和家人化解了诸多健康问题。她还将这些好方法不断推广给亲友,推广到企业,帮助员工通过自主健康的锻炼,避免亚健康、慢性病扰。仅去年,就影响了上万人开始实践“自主健康”。

在她看来,学习战略与学习健康,本质是一件事:都是从“心-道-德-事”去把握根本。而不管是她作为董事长还是团队每个成员,只要大家把握住了个人健康,延伸到企业战略,就是企业的可持续。在晶浦,以董事长为圆心的同心圆正不断向家人、员工、客户等相关方放大,未来,健康就是晶浦的第一生产力。

从“稀里糊涂”创业,到逐渐形成使命与战略;从每天救火,到学会放手赋能团队;从把健康当爱好,到以健康为核心的个人战略——孙多利十余年的经历让我们清楚地看到:

董事长的个人战略,决定了企业战略的方向。

企业战略从来不只是业务规划,它深深根植于创始人的认知升级与心力成长。个人战略与企业战略,本质是同一条河流——发源于心,奔涌于事,最终流向的,是更深远的使命与自由。

正如孙多利所印证的那样:

企业发展路上最大的确定性,其实来自于董事长心里的那份稳定与使命。