当幼教跌入低谷,她选择让孩子更“皮实”

2025年夏天,幼教行业的空气中弥漫着焦虑。

数据显示,近几年,在园幼儿人数持续下降,越来越多的幼儿园被迫关停,甚至有人将园舍改建为养老院求生。投资人撤资,园长无奈转行,整个行业仿佛进入寒冬。

然而在山东,一家幼教集团却逆势而行,园所口碑不减,生源依旧稳定。背后的关键,是创办人李洋的一次选择:在低谷时,她坚持做一件看似“不合时宜”的事——让孩子更“皮实”。

一句“皮实”提醒

李洋成长在一个医教世家,家族世代从医或从教。

曾祖父李景星是清代学者,著有《四史评议》,留下的家训深深影响着她:“有志者当为国为民;无大志者,可教书育人或行医济世。”这句话照亮了她的价值观,也让她从小明白:人生的责任,无论大小,都值得全力以赴。

在提出“皮实教育”之前,李洋在学前教育的道路上已经摸索多年。作为学前教育科班出身的创业者,她不满足于课堂里的常规教学,总是追求用心与细致。她常说:“只要用心,只要怀着一颗爱孩子的心,没有做不成的事。”

春天,她带孩子们下田播种;秋天,陪他们收获,再把收成带回家,与父母共享。课堂之外,她开设生态课、森林课,让孩子趴在地上观察“蚂蚁宫殿”,在风雨里感受四季更替。

“孩子属于大自然,不能整天被圈在教室里。”她常说。

这些努力让孩子逐渐学会独立与自信,也让家长眼前一亮。然而,这份探索的落地,更多依赖于情怀与坚持,管理仍是“从上往下执行”,制度严苛,创新空间有限,实践常显生硬。

如何打破这份“违和感”呢?

去年的七月共创会上,老师的一句话击中了她:“80后、90后的家长,要的不是大道理,而是真正的‘皮实’。”这句话仿佛敲开了一条裂缝,李洋感到心里一下子亮堂起来。

她意识到,以往长篇训话不能打动年轻父母。孩子能否自己穿衣、勇敢表达、遇挫后站起来,这才是家长关心的关键。更重要的是,共创的氛围让她第一次体会到:问题不再是“上级追责、下级被动”,而是团队一起讨论、寻找答案。

“上下同欲者胜。”她在心里默念,那一天,她决定把“皮实教育”带回幼儿园。

让理念落地

当她提出“让孩子更皮实”的理念时,李洋没有把“皮实”当作一句口号,而是第一时间召集老师:“大家一起琢磨,什么叫皮实,怎么落实到孩子身上。”

团队展开了多轮讨论:有人说皮实是能抗挫折,有人说是不娇气,还有人认为是勇敢。零散的理解被写在白板上,经过逐条讨论,最终逐渐汇聚成清晰方向。

创新在团队共创中自然诞生:他们将理念具体化,写进日常实践。

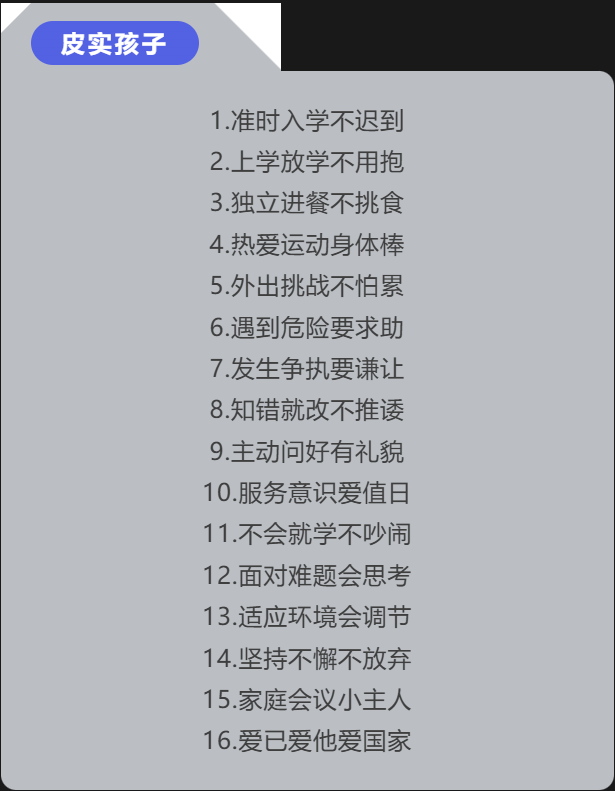

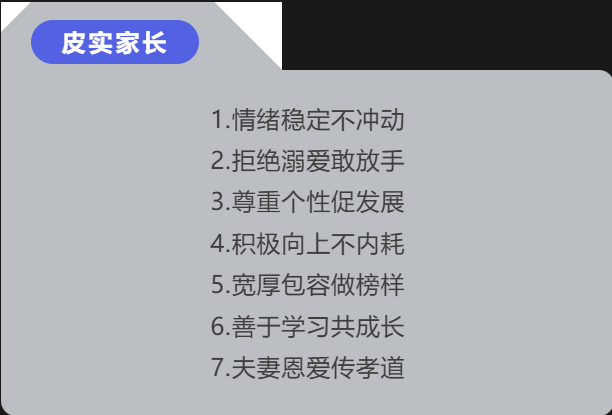

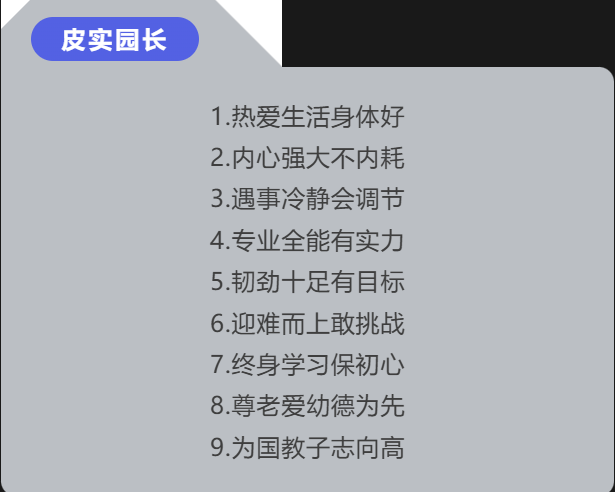

首先是对“皮实”的定义——经过共创,团队达成一致:“皮,有韧劲、能坚持到底;实,有实力、能扛事儿。韧性十足,经得起摔打和折腾,能扛得住挑战,身心都要皮实。”

随后,团队制定了《皮实条例》——孩子每天要接受户外挑战,会自己整理书包,敢于在集体面前表达想法等。

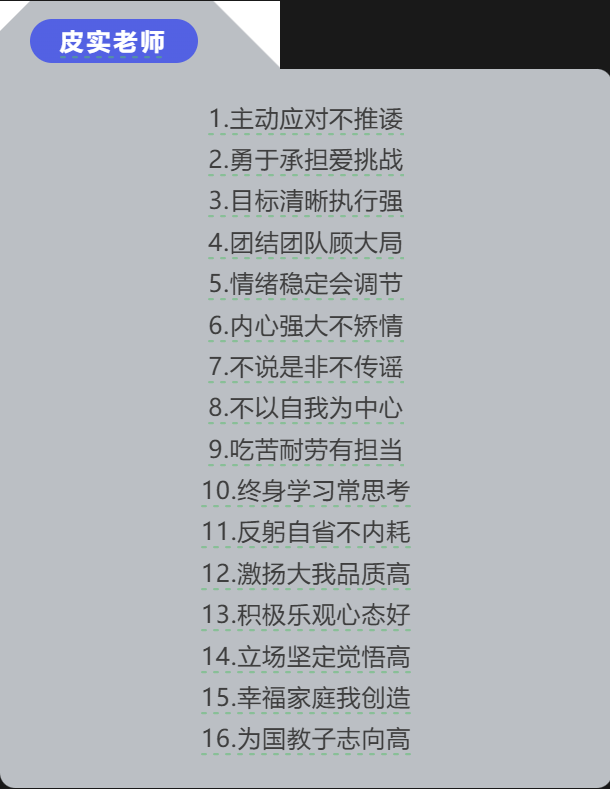

润泽园的老师建议:“孩子皮实,老师也得皮实。”于是条例中增加了教师条目——遇到孩子摔倒,先鼓励他们自己站起来,而不是第一时间抱起。

团队还制作了《皮实清单》,家长、老师、孩子都可对照执行:今天是否自己穿衣?是否完成任务?遇到困难是否不退缩?日常点滴被整理成《皮实养成记》,记录孩子独立完成搭建、主动谦让、勇敢面对挫折的瞬间。

“这就是共创的智慧,”李洋说,“不是我拍脑袋,而是大家一起,把一个模糊的词,变成可看、可触、可实践的具体行动。”

理念如果不能落地,就只是口号。

为了让“皮实教育”真正融入日常,李洋带领团队掀起了一场又一场“百日奋战”。

2024年7月,他们连续进行了三个“百日奋战”:第一个百日,确立“皮实教育创年”,打下基础;第二个百日,直面目标,超额完成117%,效果显著;第三个百日,全面践行“皮实教育”。

进入2025年,团队依然延续这一节奏,展开新的三个“百日奋战”:

第一个百日:主题“让爱流动,亲如一家”。老师们每天记录爱与关心的故事,100天、100篇,让爱成为团队的共同氛围。

第二个百日:直面招生。李洋强调:“招生不是喊数字,而是先让老师去爱。爱足够了,家长就会感受到氛围。”

第三个百日:开展“百场家长沙龙”,面对面传递理念,让家长明白孩子成长不在于避免受挫,而在于如何面对。

团队管理方式正在悄然转变:老师们不再被动执行,而是主动探索,日常工作中充满创造力和成就感。

惊喜改变

“皮实教育”推行半年多后,李洋看到最真实的反馈。

一个四岁中班的孩子听姥姥抱怨“太累了”,竟脱口而出:“外出挑战不怕累。”这句话源自《皮实条例》,已成为孩子的本能反应。

户外活动中,孩子搭建的树枝房子倒塌,几名小伙伴围上来安慰:“别怕,我们都是皮实的孩子。”他们很快重建了房子。

孩子们运动能力提升,情绪稳定,娇气减少;家长看到孩子摔倒时能自己站起来,也会笑着说:“没事,皮实点。”

老师在成长:学会放手,不再第一时间介入孩子问题,教学中更有创造力和活力,感受到真正的教育价值。

家长观念在改变:孩子与同伴争抢玩具时,会主动停下并说:“发生争执要谦让。”那一刻,李洋感受到教育的意义正在生根发芽。

这场教育实验,也改变了李洋自己。

她原本排斥公开表达,不愿开视频号,觉得自己内向,“不想让别人看到我”。在老师推动下尝试后,意外获得家长和同行认可,这是她的第一次突破。

管理方式上,她从“自己扛一切、制度严苛”转向倾听与放手,把智慧交给团队,“不再一个人苦思冥想,而是大家共创”。

心态上,她从紧绷、焦虑,变得放松和信任:“不是一个人在坚持”,看到孩子皮实、老师有活力、家长认可,她自己也被激励。

更重要的是,她重新找回教育意义——教育不只是坚守和付出,也能被反哺和激励。团队和孩子的变化,让她确认走在正确的路上,感受到希望与力量。

七彩教育集团创始人 李洋

李洋记得,在国外街头,她曾看见一个孩子从高杠上摔下,“咣”的一声,却只是拍拍身上的尘土,又爬了上去。她心生羡慕:“什么时候,我们园的孩子也能有这样的韧劲儿?”

如今,这个愿望正在实现。孩子们学会谦让,勇敢面对摔倒与挫折;老师敢于放手,家长学会理解。

幼儿园像是活了起来——孩子的皮实带动老师热情,老师的活力感染李洋,让她感到自己不是孤军奋战,而是与一群人一起,把教育理想一步步变为现实。

如果喜欢本文,欢迎分享到朋友圈

English

English

English

English